Vorhersagen aus dem Frühjahr und Sommer 2015 wiesen bereits aufgrund tieferer Meeresoberflächen-temperaturen und des sich verstärkenden El-Nino-Phänomens auf eine unterdurchschnittliche Hurrikanaktivität im Atlantik hin. El Nino verstärkt typischerweise den tropischen Jetstream, infolgedessen nimmt die Windscherung über dem Atlantik zu – für die Entwicklung tropischer Stürme sind dies ungünstige Voraussetzungen. Die Hurrikansaison im Atlantik startete jedoch mit einer kleinen Überraschung, als sich bereits Anfang Mai „Ana“ bildete. Am 10. Mai erreichte sie als bis dato frühester tropischer Sturm die US-Ostküste bei Myrtle Beach in South Carolina.

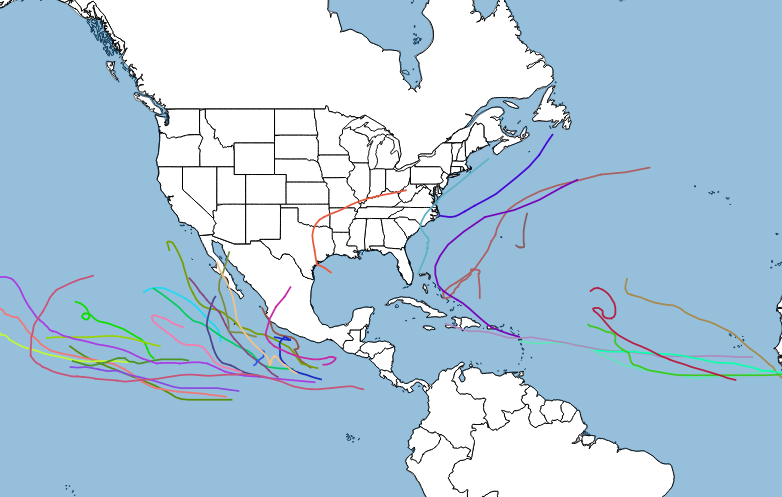

Am 18. September, also knapp nach Saisonhalbzeit, war „Ida“ bereits der neunte benannte Sturm über dem Atlantik. Seitdem gab es jedoch nur noch zwei weitere Stürme, die es zu einem Namen brachten. Am Ende erwies sich also die Prognose einer unterdurchschnittlichen Hurrikansaison damit als zutreffend. Nur zwei Hurrikans erreichten Kategorie 3 der fünfteiligen Saffir-Simpson-Skala, einer davon hatte diese auch nur sechs Stunden lang inne. Die endgültige Bilanz von 11 benannten Stürmen, darunter 5 Hurrikanen, liegt deutlich unter dem langjährigen Mittel. Ähnlich sieht es in Bezug auf die sogenannte „Accumulated Cyclone Energy“ (ACE) aus. Sie ist ein Maß für die, von allen Stürmen einer Saison, erzeugten Windenergie und wird für Vergleiche zwischen einzelnen Sturmsaisonen herangezogen.

Der bemerkenswerteste Hurrikan über dem Atlantik war mit Sicherheit „Joaquin“. Gemessen an den tatsächlichen Schäden an der US-Ostküste war der Hype um „Joaquin“ im Vorfeld allerdings deutlich übertrieben. „Joaquin“ entwickelte sich Ende September unter windschwachen und für seine Verstärkung günstigen Bedingungen zwischen den Bahamas und den Bermudas. Er erreichte am 29. September Hurrikanstärke und tags darauf, als er die Bahamas erreichte, sogar den Status eines starken Hurrikans. Aufgrund seiner dann nur noch sehr langsamen Verlagerung brachte er der Inselgruppe mehrere Tage mit einer Sturmflut und Orkanböen. Zusätzlich verursachte er den Untergang des Frachters „El Faro“, bei dem alle 33 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen.

Gleichzeitig hatten die Vorhersagemodelle größte Schwierigkeiten mit Joaquins weiterer Entwicklung.  Ein weiteres, besonders in hohen Luftschichten ausgeprägtes, Sturmsystem näherte sich der US-Ostküste. Einigen Modellberechnungen zufolge wäre durch das Zusammentreffen beider Stürme ein sogenanntes „Perfect-Storm-Szenario“ möglich gewesen, das mit dem zerstörerischen Hurrican „Sandy“ im Jahre 2012 vergleichbar gewesen wäre. Glücklicherweise zog es „Joaquin“ nach einigem Zögern vorbei an den Bermudas endgültig auf den offenen Atlantik hinaus. Das Festland blieb also von einem direkten Treffer verschont.

Ein weiteres, besonders in hohen Luftschichten ausgeprägtes, Sturmsystem näherte sich der US-Ostküste. Einigen Modellberechnungen zufolge wäre durch das Zusammentreffen beider Stürme ein sogenanntes „Perfect-Storm-Szenario“ möglich gewesen, das mit dem zerstörerischen Hurrican „Sandy“ im Jahre 2012 vergleichbar gewesen wäre. Glücklicherweise zog es „Joaquin“ nach einigem Zögern vorbei an den Bermudas endgültig auf den offenen Atlantik hinaus. Das Festland blieb also von einem direkten Treffer verschont.

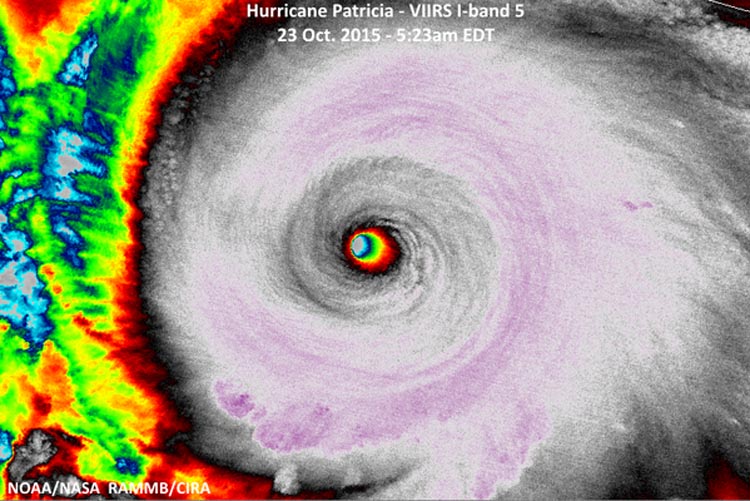

Wesentlich turbulenter ging es im Ostpazifik zu. Sogar die, aufgrund des starken El-Nino-Ereignisses bereits weit überdurchschnittlichen Vorhersagen der Hurrikanaktivität, wurden übertroffen. Die hohen Meeresoberflächentemperaturen führten zu idealen Bedingungen für die Entwicklung und Verstärkung tropischer Stürme. Gemessen an der Gesamtzahl starker Hurrikane (10) und dem oben erläuterten ACE-Index liegt die heurige Saison bis dato auf dem zweiten Platz. Und das, obwohl die Saison erst am 30. November endet. Herausragend war sicherlich Hurrikan „Patricia“, dieser setzte Ende Oktober neue Rekordmarken für die schnellste Entwicklung und die höchste Windgeschwindigkeit in dieser Region. Zum Glück bewegte Patricia sich im Südwesten Mexikos nur über dünn besiedeltes Gebiet, die Schäden hielten sich dadurch in Grenzen. Zeitweise bedrohten Hurrikans auch die Inselgruppe Hawaii, jedoch traf keiner den US-Bundesstaat direkt.